第1回 指ぬきとシンブル(前編)|正しく使うと手放せなくなるくらい、お裁縫の大切なパートナーです。

更新日: 2018/05/15

新シリーズが始まりました!「大人の家庭科」お裁縫編です。「素材と道具の物語」でおなじみの針仕事研究家・安田由美子さんが、学校の家庭科では教わってこなかった、お裁縫の基礎とコツをお話します。第1回のテーマは、お裁縫の大切なパートナー、指ぬきとシンブルです。

◇第1回 指ぬきとシンブル(後編)|シンブルは一針ずつすくっていくような縫い方のときに威力を発揮します。

◇第2回 運針(前編)

◇第3回 まつり縫い(前編)

◇第4回 布を切る道具(前編)

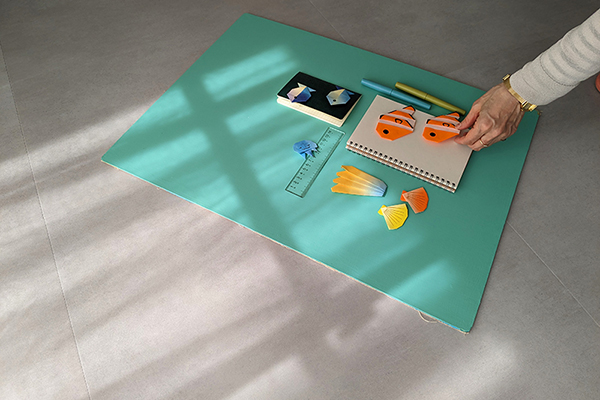

◇第5回 製図の道具(前編)

◇第6回 しつけ糸としつけの方法(前編)

◇第7回 待ち針とクリップ(前編)

◇第8回 ほどくということ(前編)

◇第9回 アイロンの種類とかけ方(前編)

◇第10回 作品の仕上げ方(前編)

◇第11回 繕うということ(前編)

◇第12回 雑巾の話(前編)

文:安田由美子(針仕事研究家 NEEDLEWORK LAB) 撮影:天野憲仁(日本文芸社)

「素材と道具の物語」の「指貫(ゆびぬき)」の回で指ぬきとシンブルを取りあげました。今回は他の指ぬきやたくさんの種類の中からの選び方、使い方について詳しくお話しします。

指ぬきは、指の保護にも、効率アップにもつながる

針仕事の動画でちょっと気になる手の動きを見ることがあります。そういうときに、なにかぎこちない、違和感を覚えるのは、たいてい指ぬきをしないで針を動かしているときです。指をかばうことで、どこかに余分な力が入ってしまっているのかもしれません。

指ぬきをしないで縫うのは指を保護することもできないし、力を入れて針を押せないので効率も悪いように思います。

指ぬきは、針の頭を指ぬきにあてて使います。

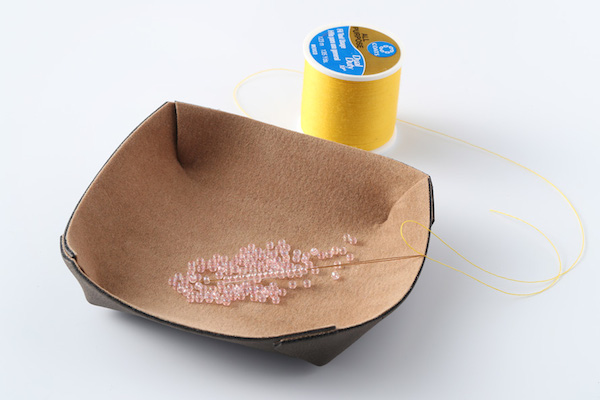

▲指ぬきは、利き手中指の第1関節と第2関節の間にはめる。中指は曲げた状態で、針の頭を指ぬきに当て、親指と人差し指で軽くつかみながら針を持つ。

指ぬきの種類

針の頭を押して布に通す力を加える補助、そして、このとき指を傷めないようにするものが指ぬきです。

指ぬきの形にはリング状のものやキャップ状のものがあり、キャップ状のものはシンブルと呼ばれます。シンブル=指ぬきかというと、シンブルはシンブル、輪っかの指ぬきとは少し使い方が違うようで、素材、形はいろいろあります。

何がよい、これでなければいけない、ということはなく、自分が効率よく上手に縫える針の持ち方ができる指ぬき・シンブルを選ぶとよいでしょう。

輪っかの指ぬき

私が教えていたファッションの学校では、基本的に総目のものを指ぬきといっていて、ほとんどの学生がこのリング状のものを使っていました。サイズは00から5くらいまで7種類あります。中指の第1関節と第二関節の間にはめて、指を曲げてきつくなく、ゆるくなく、ちょうどいいと感じるものを選びます。

ぐるりと1周、革でできている指ぬきを使うこともあります。本革を自分で縫ってちょうどいいサイズの輪をつくって指ぬきにすることもできます。

▲リング状になった総目の指ぬき。サイズは00から5まである。左端は革でつくられた輪の形の指ぬき。

金属のもので、大甲丸(だいこうまる)というのもあります。針のあたる部分の幅が広く使いやすいといった利点のほか、総目ではサイズがない男性や、年齢がいって指の節が太くなったり指が曲がってしまったりした人でもはめられると重宝されているようです。

ほかに、縁がプラスチックの革製のものもあります。小学校の家庭科で用意するお裁縫箱に入っていた方も多いでしょうか、針がプラスチックの土手で止まるので、指の方に針が来ません。怪我をしにくいつくりです。後ろの糸やゴム紐で指に合うよう調節できますし、革ということで指になじみやすく、安価です。

▲緑と赤の指ぬきは、セル巻皮指ぬき。右のものが大甲丸。総目の5号でも入らないときにはフリーサイズの大甲丸が便利。

長い針に便利な皿付指ぬき

長い針を使う場合はお皿のついた指ぬきを使います。金属のものや革のものがあります。

▲左は皿付皮指ぬき、右は皿付指ぬき。

皿付指ぬきは、中指の奥まで差し込んで、お皿が手のひらの方にかかるようにはめます。このとき、人指し指と親指、あるいは中指と親指で針を挟んで持ち、針の頭をお皿部分に当てて縫います。普通の並縫いより大きな目で縫っても大丈夫なときや厚地を縫うなど力のいるときに便利です。刺し子のときにも便利です。

後編ではシンブルについてお話しします。

安田由美子

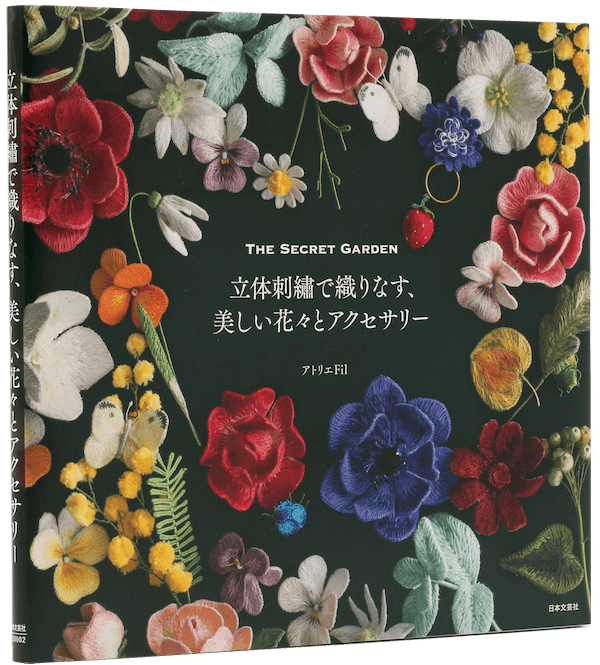

針仕事研究家。文化服装学院で洋裁とデザインを学び、卒業後は同学院の教員として勤務。現在は洋服や刺繍作品のデザインとつくり方を手芸書に発表し、フランス手芸書の日本語版の監修も行っている。「つくりら」のコラム「素材と道具の物語」に執筆中。2017年11月に『はじめてでもきれいに刺せる 刺しゅうの基礎』(日本文芸社刊)を出版。10年続くブログ「もったいないかあさんのお針仕事 NEEDLEWORK LAB」では手芸書を中心に幅広く手芸の情報を発信している。http://mottainaimama.blog96.fc2.com/