イギリス, ゴールドワーク, 伝統, 刺繍, 手芸, 立体刺繍

アート刺繍(後編)|英国王立刺繍学校で学んだゴールドワークに立体刺繡を組み合わせ、しなやかに暮らしを彩る。講師:倉富喜美代さん

イギリス, ゴールドワーク, 伝統, 刺繍, 手芸, 立体刺繍

更新日: 2017/11/27

前編では、伝統的なゴールドワークで「蜂のブローチ」をつくるワークショップをレポートしました。後編では、伝統的なゴールドワークに立体刺繡をプラスした、刺繍作家・倉富喜美代さんのアーティスティックな作品をご紹介します。

撮影:奥 陽子 取材・文:つくりら編集部 協力:パセリセージ

倉富さんが英国王立刺繍学校に通い始めたのは2003年。家族といっしょに2度目のイギリス滞在のときでした。

イギリスの刺繍学校で学んだもの

ロンドンから電車で30分、ハンプトンコートにある英国王立刺繍学校(Royal School of Needlework)は、1872年に設立、初代校長はヴィクトリア女王の三女、プリンセス・ヘレナという、英国王室とゆかりのある刺繍学校です。

「何か手仕事を習いたいと思い、選んだのが刺繍だったんです。刺繍学校には週に1回、2年半通いました。1回の授業は朝10時から夕方4時まで、一日がかりのフルタイムレッスンです。基本の4コースというのがあって、そのなかの1つにゴールドワークの課題がありました」

▲これぞゴールドワークといった作品。きらびやかな糸がびっしりと埋め尽くされている。

2年半の刺繍生活のなかで、倉富さんの関心を捉えたのは、その授業スタイルでした。

「デザインも糸も自分で選ぶ。刺繍のキットのように決まった課題ではなく、『この要素を入れなさい』という決まりごとだけあって、図案も素材も自由に生徒が考えるのです」

植物が題材となれば、図書館に行き、植物図鑑をひもとく。伝統的な刺繍の技術を学びながら、「自分で発想する力」を鍛えられた――その発想力が、帰国後に開花していくことになります。

もっと日本の風土になじむ作品を

イギリスでは、金糸・銀糸がびっしりと並んだ伝統的なゴールドワークに胸をときめかせた倉富さんでしたが、日本へ帰国すると、その壮麗な姿に心なしか違和感を覚えるようになったと言います。

もう少し日本の空間になじむような作品をつくれないか。イギリスで育んだ自由な発想力でたどり着いたのが、アーティスティックな作風です。

「ですので、私の作品はゴールドワーク“アート”刺繍なんです」

ウイリアム・モリスの生地を使ったカルトナージュの箱は、柄をびっしり刺し埋めないで、あえて柄を少し見せる。そんな試みもその表れです。

帰国後、ほどなく始まった刺繍のレッスンでは、ゴールドワークの手法を教えながらも、遊び心のある作品も提案するように。

イースターに合わせて制作した「卵のシリーズ」のブローチは、ポップなデザイン。「子どもの頃に大切にしていたような物、どこか懐かしい感じを宝物に見立て、ワクワクしていた気持ちを形にしました」

ピンブローチは、洋梨と花。絵を描くように輪郭をつくって。

一昨年の作品展で初めて発表した野菜シリーズ。左から、アーティチョーク、輪切りのキーウイ、エリンギ。どれも絶妙にデフォルメされて楽しげな表情です。

「どうしたら刺繍になるだろう」をいつも考える

作品をつくるときは刺繍関連の本はほとんど見ないという倉富さん。パラパラと図鑑を眺めたり、ふらりと街を歩いたり。

「ショーウインドウのお菓子を見ては、お菓子を立体刺繡にしてみようとか。日常のなかでふと目についたものが、どうしたら刺繍になるだろう、ということをよく考えます」

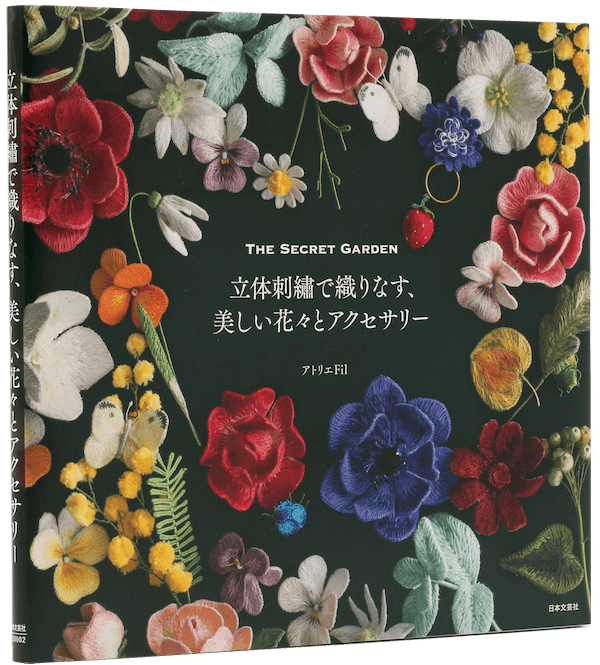

立体刺繍の面白さを取り入れて

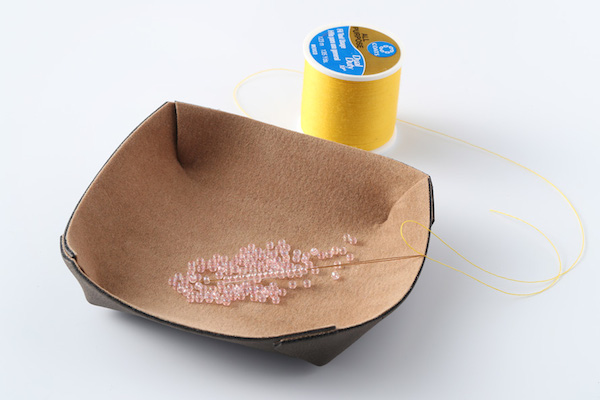

作品展で大好評だったというきのこのオブジェ。「きのこの芯をつくってから、その形に沿って立体裁断で型紙をつくってから布に刺繍しました。刺繍をした洋服をキノコに着せたという感じです」

刺繍が立体となって空間を彩る――その面白さに取りつかれ、立体刺繡の作品も次々と生まれました。

タッセルのヘッドを使い、ブーケのように仕立てたヤドリギは、針金をボタンホールステッチでとめつけていく立体刺繡の手法を用いたそう。「長い長い作業でした」

身近なものに手を加え、何か面白いものができないかと考えたのが、こちらの「秋のブーケ」です。

「あえて、ラフなステッチで草花たちを表現し、大好きな別珍やツイードを使って秋を表現しました」

どの作品にも、こんな素材、見たことない・・・といった珍しいパーツや生地が随所に使われています。

「素材がそろえば、8割くらいはできたかな」と倉富さん。確かな技術という土台の上に、素材選びのセンスと発想の面白さが加わり、唯一無二のアート刺繍の世界が広がります。

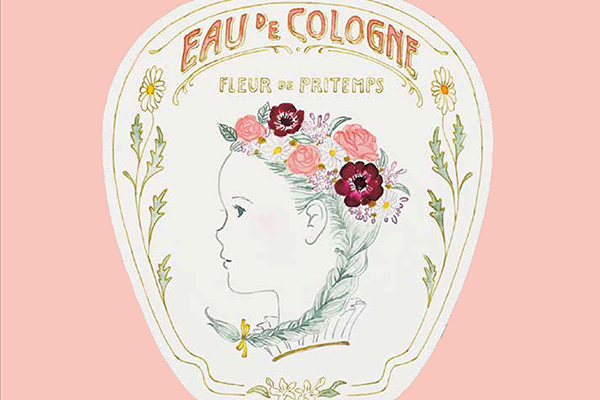

年に数回の作品展では、テーマを定めてひたすら邁進。今年10月に開催したグループ展「パリ色の風景」では、多くのパリジェンヌが生み出されました。

「正直、同じテーマで作品をたくさんつくり続けるのはしんどいです。作品展が終わってすぐは、『もうつくりたくない!』と思うのですが、しばらく経つとまたつくりたくなる(笑)。ということは、やっぱり好きなんでしょうね」

倉富 喜美代 (Kimiyo Works)

2003年よりイギリス王立刺繍学校 Royal School of Needlework にて伝統刺繍を学ぶ。帰国後、制作活動を続けながら、2008年より 「玉川高島屋コミュニティクラブ たまがわ」でゴールドワーク・アート刺繍の講座を担当。 他、タッセル講座を開催。個展や二人展を開催。2018年春頃からパセリセージで、刺繍のアドバンスクラスと、遊び心たっぷりの「KIMIYO WORKS LABO」の2つの短期レッスンがスタート。インスタグラム:@ kimiyo_works

portrait © Crista Pricilla

Parsleysage (パセリセージ)

素材やディティールにこだわりを感じるアーティスト作品をはじめ、アクセサリー、ウェア、インテリア雑貨など、自分たちが本当にいいと思うアイテムを厳選したセレクトショップ。日常を忘れさせてくれる古い一軒家の空間は、大人の女性のための隠れ家的サロンとして人気。遠方からもお客様が訪れる。「パセリセージ」に関わるクリエイターたちを講師に、満足度の高い作品をつくる「大人の手しごと塾」を開催している。

158-0083 東京都世田谷区奥沢2-6-6

営業時間:12:00~19:00

定休日:水・木・金曜

TEL : 03-3725-6992 (受付時間:土曜日~火曜日、12:00~19:00)

http://cieldesign.co.jp